Page 293 - 국제학술문화제-동북공정 분과

P. 293

한국사 교과서 세종 육진의 위치 비정 비판 최원호

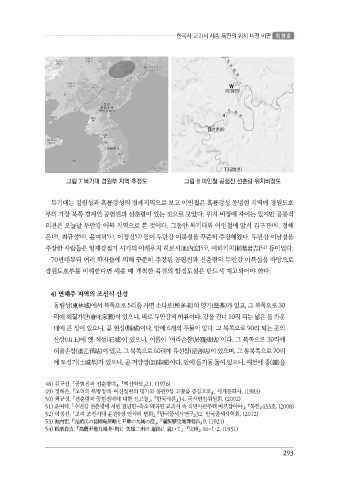

그림 7 복기대 경원부 지역 추정도 그림 8 이인철 공험진 선춘령 위치비정도

복기대는 길림성과 흑룡강성의 경계지역으로 보고 이인철은 흑룡강성 동녕현 지역에 경원도호

부의 가장 북쪽 경계인 공험진과 선춘령이 있는 것으로 보았다. 위치 비정에 차이는 있지만 공통적

의견은 오늘날 두만강 이북 지역으로 본 것이다. 그동안 복기대와 이인철에 앞서 김구진 48) , 정해

은 49) , 최규성 50) , 윤여덕 51) , 이정신 52) 등이 두만강 이북설을 꾸준히 주장해왔다. 두만강 이남설을

주장한 사람들은 일제강점기 시기의 이케우치 히로시[池內宏] 53) , 이와키치[稻葉岩吉] 54) 등이었다.

70년대부터 여러 학자들에 의해 꾸준히 주장된 공험진과 선춘령의 두만강 이북설을 바탕으로

경원도호부를 이해한다면 세종 때 개척한 육진의 함경도설은 반드시 재고되어야 한다.

4) 연해주 지역의 조선식 산성

동림성(東林城)에서 북쪽으로 5리쯤 가면 소다로(所多老)의 영기(營基)가 있고, 그 북쪽으로 30

리에 회질가탄(會叱家灘)이 있으니, 바로 두만강의 하류이다. 강을 건너 10리 되는 넓은 들 가운

데에 큰 성이 있으니, 곧 현성(縣城)이다. 안에 6개의 우물이 있다. 그 북쪽으로 90리 되는 곳의

산상(山上)에 옛 석성(石城)이 있으니, 이름이 ‘어라손참(於羅孫站)’이다. 그 북쪽으로 30리에

허을손참(虛乙孫站)이 있고, 그 북쪽으로 60리에 유선참(留善站)이 있으며, 그 동북쪽으로 70리

에 토성기(土城基)가 있으니, 곧 거양성(巨陽城)이다. 안에 돌기둥 둘이 있으니, 예전에 종(鍾)을

48) 김구진, 「공험진과 선춘령비」, 『백산학보』21, (1976)

49) 정해은, 『고려의 북방정책-여진정벌의 평가와 윤관9성 고찰을 중심으로』, 세계문화사, (1983)

50) 최규성, 「선춘령과 공험진비에 대한 신고찰」, 『한국사론』34, 국사편찬위원회, (2002)

51) 윤여덕, 「수빈강 선춘령에 서린 천년한-축소 왜곡된 교과서 속 식민사관부터 바로잡아야」, 『북한』433호, (2008)

52) 이정신, 「고려 조선시대 윤관9성 인식의 변화」 『한국중세사연구』32, 한국중세사학회, (2012)

53) 池內宏, 「完顔氏の曷懶甸經略と尹瓘の九城の役」, 『滿鮮歷史地理報告』9, (1921)

54) 稻葉岩吉, 「高麗尹瓘九城考-特に 英雄二州の 遺跡に 就いて」, 『史林』 16-1·2, (1931)

293